「スギやヒノキの一斉林は災害に弱い」という見方は間違っている。その理由は簡単だ。定義を反転させてみればよい。「天然林は災害に強い」というのが成り立つのだろうか。さらに言えば、「手つかずの原生林であれば崩れない」と断言できるのか。

斜面崩壊が生じた場所と植生(森林か否か、森林の種類)の関係を調べれば、植生タイプの面積が多いほど、崩壊地点数が多くなる。

スギ林100%の地域では、崩壊地は全部スギ林である。人工林というものが存在していなかった時代、崩壊地はすべて自然林で発生したはずだ。もちろん、程度には差がある。植栽前の裸地や幼齢林の時代は成長した森林比べて表層崩壊を起こしやすいというのは事実だろう。手つかずの自然林にはそのような時代が存在しないからだ。

何が言いたいかというと、「森林の状態で災害を無くすことはできない」という事実である。土砂災害が発生するには様々な要素が関係している。要素のどれかが閾値を越えた時に、土砂災害が発生する。森林の状態というのは1つの要素である。

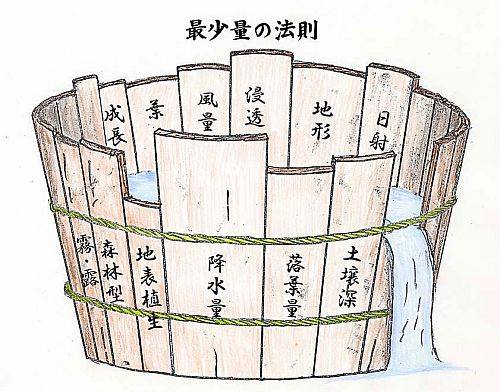

一つ目の図は、土壌養分についての「リービッヒの最少律」を「森林が水を貯える機能」に当てはめて説明したときの図である。この機能の総合評価である貯水量は、それぞれの要素の点数の合計や平均値ではなく、たった一つの要素で決まることが分かる。斜面崩壊の発生についても同様であり、どれか一つの要素が決め手になっているはずだ。もちろん、複数の板(要素)の長さが水面より低くなれば、流出量が多くなり、短時間で限界を超えるだろう。

(初稿:2018年11月10日 )