植林に適した樹種と、そうでないものがある。森林は樹木の集団であるから、集団生活ができる樹種でなければならない。同じ樹種を集団で生活させる(一斉林)と、ある林齢に達した頃から、虫害や病害により、バタバタと枯れていく。

樹種を混ぜて植えれば良いとの主張もあるが、必然的に相当数の無駄が出るので、経費をかけた植林には向かない。自然林の遷移を観察すると、土地条件に応じて、最も適した樹種が林冠を独占してしまう。最上層で太陽光の奪い合いは、同種で、同じ高さの林冠層を形成するからだ。

- 気候的極相の優占種となる樹種

- 植林しても良いが、本来は不要

広葉樹の例: タブノキ、スダジイ、ウラジロガシ、イチイガシ、アカガシ、ブナ

針葉樹の例: シラビソ、オオシラビソ、エゾマツ、トドマツ

気候的極相の優占種を植栽すれば、間違いなく成林する。しかし、苗木を植えなくとも、この森林になるのだから、植える必要はない。例外は、「遷移の速度を早める」ときだけ、例えば、長年月にわたって他の樹種に置き換えられていたスダシイ林を育成するには、種子を埋めるか、苗木を植える必要がある。 - 遷移の途中段階でのみ優占種となる樹種

- 短伐期を繰り返す場合、通常は植林不要

広葉樹の例: ミズメ、シラカンバ、コナラ、ミズナラ

遷移が進むと極相種に置き換わってしまうのだから、短伐期で利用するのに適している。ミズナラを例にすると、自然林で優占することはない。ブナ林の伐採・収穫をを短い周期で繰り返すとミズナラが多くなり、純林に近づく。40~50年もすれば、ミズナラの下にブナの若木が目立つようになり、ブナの下の明るさではミズナラが生育できないから、次第にブナ林へと遷移する。

ミズナラの高齢林は短伐期を繰り返して人為的に作り出したミズナラ薪炭林の伐採を止めてしまったから生じたものである。つまり、数十年前まで存在しなかった森林タイプである。カシノナガキクイがもたらす病害が新たに発生しても不思議ではない。 - 土地的極相で優占種となる樹種

- 植林に適し、成長が良い

広葉樹の例: イチイガシ、ウバメガシ、シラカシ、シリブカガシ、マテバシイ

針葉樹の例: スギ、ヒノキ、アスナロ、アカマツ、クロマツ、カラマツ、アカエゾマツ

土壌条件が良い場所では気候的極相を作る樹種に負けてしまうが、特定の土壌環境下でのみ優占する樹種である。古来、植林が成功した樹種は、すべて、このグループに入る。

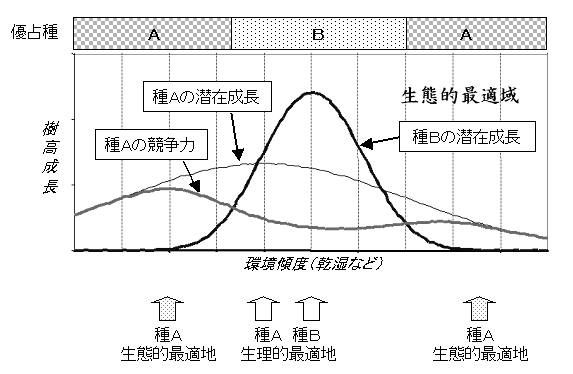

生理的最適域と生態的最適域の説明は難しいが、これを理解すると、植林、下刈りの必要理由が明確になる。

ケヤキは材価が高いということで各地で植林されてきた。結局は、狭い適地にのみ良好な生育を示し、天然林以上の収穫量は期待できない。

(初稿:2018年11月2日 )