(2014-05-01 の再掲載)

5月になった。例年通り、検索による当サイト訪問は「かしわもちの葉」がらみが目立つ。Counterize II というプラグインが解析してくれた Most searched keywords today(20) によると、

柏餅の作り方、柏餅の葉、かしわ餅 葉、柏もちの葉、柏餅の葉っぱは何、サルトリイバラ 柏餅、柏餅の葉の作り方、柏餅 葉 種類、柏餅に使う葉の名前 などのキーワードが並んでいる。

新しい情報を、いくつか紹介する。

まず、本年の端午の節句は現代の暦の5月5日ではなく、6月2日(月曜)となるはず(新暦・旧暦変換サイトによる)。サルトリイバラやカシワ、ホオノキの葉が使えるのはその頃であって、今は、まだ早い。

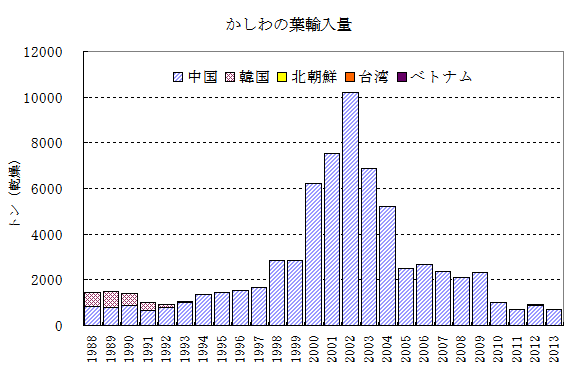

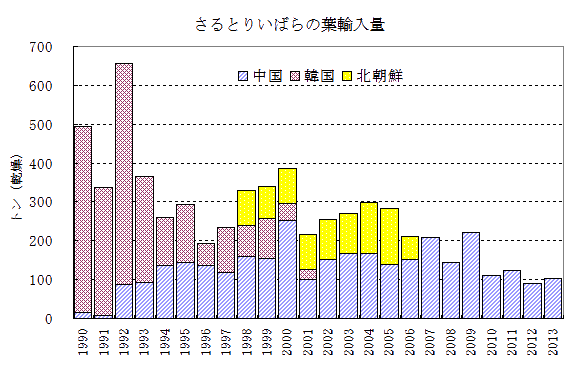

2012年にカシワの葉の新たな輸入元として登場したベトナムが2013年の輸入統計から消え、中国だけに戻ってしまった。(輸入に頼る)カシワの葉を使った「かしわもち」は和菓子ではなくもはや中華菓子なのか?ここは、元祖のサルトリイバラに回帰して欲しいところ。更新したグラフを以下に示す。

2013年1月から12月までの「かしわの葉」の総輸入量は720トン(乾重)、3億9千万円、同じく「さるとりいばらの葉」は102トン、7千250万円である。なお、北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入禁止措置は継続中である。

「柏葉市図」と「端午市井図」の公開

昨年、東京都公園協会発行の「緑と水のひろば」71号14-15頁に書いた記事が、ウェブサイトでも見られるようになった。編集部のご尽力により、鮮明なカラー写真を元にしているため、PDFファイルの拡大からでも、かなり詳細な部分が読み取れる。

カシワが分布していない関東平野で何故?という疑問が残っていたが、斉藤慎一氏の著作によって納得できたので、そのことも書いている。タンニン採取のためにカシワを植栽していたということだ。江戸時代の木材利用でカシワが他樹種より優れているのはこの点だけである。タンニン用に樹皮を採取すれば、葉が余る、その葉を竹皮やサルトリイバラの葉の代用としたようだ。廃物利用という発想は長命寺の桜餅と同じだが、古書によればかしわもちの方が先にできていたらしい。

ピンバック: かしわもちの葉は何処から? | 広島の植物ノート別冊